喬治·居維葉

此條目翻譯品質不佳。 |

| 喬治·居維葉 Georges Cuvier | |

|---|---|

| |

| 出生 | 1769年8月23日 (今 |

| 逝世 | 1832年5月13日(62歲) (今 |

| 国籍 | |

| 知名于 | 《动物界》、古生物化石的發現、演化論的反對者 |

| 科学生涯 | |

| 研究领域 | 博物學、古生物學、解剖學 |

| 机构 | 法國国家自然历史博物馆 |

讓·利奧波德·尼古拉·弗雷德里克·居維葉男爵(法語:Baron Jean Léopold Nicolas Frédéric Cuvier;1769年8月23日—1832年5月13日),通稱喬治·居維葉(Georges Cuvier,法语:[kyvje],又譯顧衛[1]),法國博物學家、比较解剖学家[2]與動物學家,也被称为“古生物学之父”。[3]為博物學家弗列德利克·居維葉之兄。19世紀早期的巴黎科學界名人。是比较解剖学和古生物学领域的开山鼻祖。

居维叶的研究为脊椎动物古生物学打下了基础。他扩展了卡尔·林奈分类法,在纲之上设立了门,并将化石和动物纳入分类系统。[4]他也是最早确认了生物灭绝的生物学家。在1813年的《对地球理论的论文》(Theory of the Earth)中,提出:新的物种在周期性的灾难性的洪水后产生,是19世纪初灾变论学说最具影响力的支持者。[5]

他与亚历山大·布隆尼亚尔对巴黎盆地地层的研究确立了生物地层学的基本原则。他的其他成就包括,命名了乳齿象、大地懒、翼龙等古生物;将沧龙描述为一种蜥蜴而非鳄鱼。并且首次提出史前地球由爬行动物(而非哺乳动物)占据主导地位。

居维叶也以强烈反对进化理论而闻名。在查尔斯·达尔文的理论提出之前,进化论的主要支持者为讓-巴蒂斯特·德·莫內和艾蒂安·圣-伊莱尔。居维叶认为支持进化的证据不足,更倾向于灾变论学说。也因此和圣-伊莱尔进行了一场主要围绕动物结构究竟是由于功能还是形态学决定的著名辩论。[6]

他最著名的作品是《动物界》(Le Règne Animal)。1819年,复辟的波旁王朝授予他終身貴族,以纪念他的科学贡献。[7]此后,他被称为居维叶男爵。1832年因霍乱在七月王朝首都巴黎病逝。

居维叶最有影响力的追随者包括美国的讓·阿格西和英国的理查德·欧文。他的名字被刻在埃菲尔铁塔上,为埃菲尔铁塔上的72个名字之一。

生平

[编辑]早年经历与学生时代

[编辑]

1769年,居维叶出生在杜省蒙贝利亚尔,他信奉新教的祖先自从宗教改革就定居于此。[9]他的父亲让·乔治·居维叶是瑞士卫队中尉和当地的资产阶级。他的母亲是安妮·克莱沙泰勒[10]。这个1793年10月10日并入法国的小镇当时还属于符腾堡王国。他的母亲比父亲年轻许多,勤勉地辅导居维叶的早年学习,使年轻的居维叶在学校轻松超越其他孩子。[9]在10岁时,他进入文理中学。他在文理中学求学期间,虽然学习拉丁文和希腊文时遇到了一点小麻烦,但他的数学、历史、地理成绩名列前茅。[11]据萨拉·鲍迪奇·李回忆道:“历史是他早年最令他不知疲倦的事,而且君主、诸侯的名字,甚至是最枯燥的冗长的大事年表,他一旦记住了就再也不会遗忘。”[11]

这期间他读到了康拉德·格斯纳的《动物史》,最早激发了他对博物学的兴趣。之后,他经常去一个亲戚的家借阅布丰的巨著《自然史》。他反复阅读这些书籍,积累了丰富的知识,在12岁时就“熟悉各种飞禽走兽,成为一流的博物学者。”[11]此后四年时间里他继续在文理中学学习。

居维叶在斯图加特的卡洛琳学院度过了接下来的四年,他在所有的课程中表现出色。虽然他刚到这所学校时还完全不会德语,仅仅9个月的学习后,他就成功地赢得该门语言课程的学校奖。

青年时代

[编辑]毕业之后,居维叶在等待学术机构聘用期间,由于缺少经济来源,1788年7月在诺曼底的费全维勒城堡(Fiquainville chateau)找到了一份家庭教师的工作。在那里他教导了新教贵族埃里西伯爵(Comte d'Héricy)的独子。18世纪90年代初,他开始了化石与现存物种的比较。居维叶经常参加在附近的小镇瓦尔蒙举行的关于农业的会议。在那里结识了隐姓埋名的亨利·亚历山大·泰西(1741-1837)。泰西曾是医生和著名农学家,刚刚从巴黎的恐怖中逃脱。听到泰西关于农业的发言后,居维叶认出了他是方法论百科全书(Encyclopédie méthodique)中农业部分的某些文章的作者,并亲切地称呼他为M.泰西。

泰西沮丧地应道:“我知道,却因此失去了。”“同是天涯沦落人! ”居维叶感叹道。[12]他们很快成为亲密的好友。泰西向巴黎的同事们介绍了居维叶。“我刚刚在诺曼底的山坡上找到了一颗珍珠”,泰西在给他的朋友安托万·帕门蒂埃的信中这样说。[13]自此,居维叶开始与几个前沿的博物学家通信,并被邀请到巴黎。1795年春,26岁的居维叶成为让 - 克劳德·梅特鲁德(1728-1802)的助理,梅特鲁德當時刚任国立自然历史博物馆巴黎植物园比较解剖学会长。[14]

学术生涯

[编辑]1795年法兰西学会成立时,他被选为科学院院士。1796年4月4日,他开始在巴黎综合理工学院中讲课。同月国家研究所开幕,居维叶宣读了自己的第一篇古生物学论文。随后于1800年出版了题为《现存大象和大象化石的种类研究报告》(Mémoires sur les espèces d'éléphants vivants et fossiles)的论文。在本文中,他分析了印度和非洲大象的骨骼遗骸与猛犸象化石,以及当时被称为“俄亥俄动物”的化石骨架。其中首次证实了非洲象和亚洲象是不同的物种,猛犸象也不是与非洲或印度象一样的物种,所以一定是灭绝的生物。他进一步指出,“俄亥俄动物”代表了一种截然不同的已灭绝种类, 与猛犸象的差别与现存的象更大。直到1806年,他又针对“俄亥俄动物”发表另一篇文章,文中给所谓的“俄亥俄动物”取名为“乳齿象”(mastodon)。[15]

在他1796年发表的第二篇论文中,他描述和分析了在巴拉圭发现的一块大型化石,将其命名为大地懒(Megatherium)。他认为这具化石骨架属于另一种灭绝的动物。通过比较现存的树栖树懒和这块化石的头骨,居维叶了解到这动物是一种巨大的地面行动的树懒。[16]

总之,1796年的这两篇论文是一个开创性的或具有里程碑意义的事件,是古生物学研究的转折点,同时也是比较解剖学的起点。不仅大大提高了居维叶的个人声誉,还基本上结束了生物学界关于“灭绝”这一事实的长期争论。

在1799年,居维叶继路易·让-马里·多邦东担任法兰西公学院自然历史教授。1802年,他成为巴黎植物园的名誉教授。同年被任命为该研究所的顾问,与督学共同监督公共教学。作为顾问,他在这一年中访问了法国南部。在1803年初,他被选为学院自然科学系的常务秘书,因此他辞去了先前的职务,并返回巴黎。在1806年,他成为皇家学会的外国成员,1812年成为瑞典皇家科学院的外国成员。同年,成为荷兰皇家研究所的通讯员,在1827年成为其成员。[17]居维叶于1822年当选为美国艺术与科学学院的外国荣誉会员。[18]

此后,居维叶专门致力于三个方面的探究:

- 软体动物的结构和分类;

- 鱼的比较解剖学和系统组织;

- 哺乳动物和爬行动物的研究。以及利用骨科学方法进行分类。

轶事

[编辑]1812年,居维叶发表了一则著名的预言,被神秘动物学家贝尔纳·厄韦尔曼斯称为“草率的预言”(Rash dictum)。预言的内容是:“如今不可能还有未被发现的大型动物了。”[19]然而,“恐龙”一词将在在他去世十年(1842年)之际由理查德·欧文发明。[20]

政治荣誉

[编辑]在居维叶的一生中,他曾担任拿破仑的皇家委员,公共教育委员会主席和波旁王朝复辟时期的大学校长、荣誉军团第三等勋章、法兰西终身贵族、内政部长和路易-菲利普一世时期的国务委员会主席。尽管他在政治方面能力杰出,但是这样高的行政职位和荣誉与他在自然科学领域的领导力相比依然相形见绌。[21]

宗教信仰

[编辑]居维叶出生时就是虔诚的路德宗信徒[22]。他信仰新教,定期参加教会礼拜。然而,他把他的个人信仰当作私事。在他监督新教徒政府的教育课程时,他显然把自己当作少数群体。1818年,他担任副主席创始巴黎圣经公会非常活跃地参与宗教事务。[23]自1822年至他1832年去世,居维叶是法国大学神学学院新教教师。[24]

科学思想和其影响

[编辑]反对进化论

[编辑]居维叶批评进化理论,包括他的同时代人让-巴蒂斯特·拉马克和艾蒂安·圣-伊莱尔提出的理论,即一种生物逐渐演变为另一种生物。他反复强调,他在化石研究中的丰富经验表明,一种化石通常不会逐渐变成另一种独特的化石。据此和他对动物解剖和生理学的理解,他强烈反对任何进化的概念。根据加利福尼亚大学古生物学博物馆的说法,“居维叶不相信生物进化,因为他认为生物体的解剖结构的任何变化都会使它无法生存。”他研究了圣-伊莱尔在拿破仑入侵埃及时带来的木乃伊猫和聖䴉,发现它们与它们现存的同类没有什么不同。居维叶以此支持他的想法,即物种一旦形成就不再变化。[25]

他还观察到,拿破仑入侵埃及得到的数千年前的木乃伊,似乎与现代同类并没有不同。“当然”,居维叶写道:“他们的差别比木乃伊里古人的骸骨和现代人骨骼的差别还要小”[26]

拉马克反驳了这一结论,认为生物进化在短短幾千年之间难以发生足以观察到的变化。然而居维叶反过来批评拉马克和其他博物学家为了维护理论而贪图方便,“大笔一挥”就得出几百万年的结论。他表示,人们只能以积少成多的方式观察生物短时间的演变,从而推测长期变化。既然短时间内生物不发生任何变化,无论过多久物种都不会演化。[27]此外,他认同生物器官相伴原理,所以断定生物任何部分都不能单独地发生演化,哪怕这种演化并不会使该种生物无法生存。在《赞美拉马克》(Éloge de M. de Lamarck)[28][29]中,居维叶如是评论拉马克的进化论:

| “ | ……建立在在两个随意的推测之上,即: 一、精液蒸汽影响了胚胎的形成和生长; 二、凭借努力和愿望即可产生器官。

在这样的基础上建立的系统或许可以激发一个诗人的想象力,一个形而上学家可能从中派生出一系列新结论。但这样的理论经不起任何解剖学家的推敲。 |

” |

他发现典型生物种总是在化石地层中突然出现,在灭绝前都不会有大的变化。为了解释这种古生物学现象,居维叶提出了设想(在一个世纪后被解释为间断平衡理论),并与《圣经》相协调。居维叶提出地球每隔一段时间(时间长度不固定)就会发生一次重大灾难,而最后一次灾难在《创世记》中被记载下来。[30][31]

居维叶提出的“物种一经成型就不再变化”的观点被后来的进化论批评者用来支持创造论,物种出现的突然性似乎与神创论一致。且物种不发生进化的观点与“物种”的神圣不可变性是一致的。然而居维叶的“不同生物种类出现在不同年代的底层中”的这一发现与神创论观点不相合。他支持的“灭绝”的概念显然也没有受到神创论者们的欢迎。[32]

人类化石争端

[编辑]许多作家不公正地指责居维叶“顽固地坚持认为人类的化石永远不可能找到”。事实上在他《对地球理论的论文》中,他只是说“目前还没有找到”。他在文中清楚地写道:“我断言,到目前为止还没有发现人类骨骼的化石……”。[33]化石通常比发现的骨骼遗骸更古老。亦即他所知道的人类骨骼,都因为处在相对近的年代而没有石化,所以出现在表层。[34]然而,他的这个说法不是教条。当新的证据出现时,比如他在后来的版本中加入了一条备考中描述了他辨识的一具骨架,就是个“石化了的人类化石的例子”。[35]

灭绝理论

[编辑]

在居维叶生活的年代,灭绝一说不存在的观点不仅来自科学权威,也来自宗教当局。在宗教当局的逻辑中,上帝不会消灭自己创造的生灵,因为这样会对维持地球上从海洋到地球和天空之间各种形式的生命之间的联系起到反作用。

当居维叶在1796年介绍了他关于现存的和化石大象的论文时,物种灭绝仍然没有被公众接受。诸如布丰等人声称,在欧洲发现的动物化石,如披毛犀和猛犸象,如今仍然在热带地区生活(即犀牛和大象),只是由于地球变冷,离开了欧洲和亚洲而已。

此后,居维叶对巴黎周围挖掘的一些大象化石进行了开创性的研究。他发现所研究的骨骼与目前在印度和非洲生息繁衍的大象的骨骼截然不同。导致居维叶对化石来自现存物种感到怀疑。居维叶认为如果说这些骨头属于现存大象,却隐藏在地球上的某个角落无法找到十分可笑,毕竟它们的体型大到很难让人忽略。他后来更加深入研究这些化石,印证了他的想法,即这些化石确实异于如今现存物种。居维叶最终确认了这一命题,即地球长期以来的环境变化导致一些物种灭绝。

居维叶的灭绝理论遇到了其他著名的自然科学家,如达尔文和查尔斯·莱尔的反对。与居维叶不同,这些自然科学家不相信灭绝是一个突然的过程。然们认为动物是作为以种群为单位逐渐变化。这与居维叶的理论有很大不同,后者认为动物灭绝是由灾难引起的。然而,在过去6亿年中发生的大规模灭绝的情况下,居维叶灭绝理论仍然是合理的,当大约一半的生物在200万年的短短地质范围内完全灭绝,部分原因是火山爆发,小行星撞击地球和海平面的快速波动。这时,新物种出现,原有物种减少,促成人类的出现。

居维叶的早期工作最终证明,灭绝确实是一个可信的全球自然过程。[36]他关于灭绝的想法受到他在希腊和拉丁文学中的广泛阅读的影响。他阅读了当时能找到的和地中海地区发现的大型动物化石有关的所有论文。[37]

灾变论

[编辑]居维叶相信他看到的大部分动物化石是已经灭绝的物种的遗骸。他1796年发表的《关于现存和化石大象的论文》的末尾说道:

| “ | 所有这些事实,都指向一个结论。无可辩驳的是,我们之前的世界被某种灾难毁灭了。[15] | ” |

与当时许多自然科学家的想法不同,居维叶认为动物灭绝不是人为原因的产物。相反,他提出这些动物的灭绝时间大约就在距离人类出现的年代,因此得以间接地保存下古老的化石记录。他还试图通过分析各种文化背景的记录来验证水灾。虽然他发现许多关于水灾的报告不清楚,但他确实认为这样的事件发生在人类历史的边缘。

这使得居维叶成为灾变论的积极支持者,它认为地球的许多地质特征和生命的历史可以通过导致许多动物种类灭绝的灾难性事件来解释。在他的学术生涯中,居维叶相信存在并非一次,而是几次灾难,导致了一系列不同的动物群。他多次写下这些想法,特别是他在他的论文集1812年的《四足化石的研究》(Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupèdes)的序文中非常详细地讨论了这些文章。[38]

居维叶自己对这种灾难性事件的解释来自两个不同的来源,包括来自金-安德雷·杜勒(Jean-André Deluc)和多洛米厄(Dolomieu)的来源。前者提出,数千年前的大陆崩溃,允许海洋地板上升高于大陆板块,成为现在存在的大陆。后者提出,大规模的海啸袭击了全球,导致大规模灭绝。无论如何,他相信最近的洪水发生在人类历史上。他认为地球的存在的时间是有限的,而许多自然科学家(如拉马克),认为它是永恒的。

他大部分用来支持灾变论的证据是从他的化石记录中获得的。他强烈支持爬行动物才是最早的动物,其次是哺乳动物和人类。他不想深入探究所有灭绝的和新出现的新动物物种之间的联系,而是重点关注地球上动物的历史延续方面。他的地球历史观一定程度上反映了拉马克的变革主义理论。

居维叶还与亚历山大·布隆尼亚尔一起分析巴黎岩石周期。由于使用了地层方法,他们都能够从关于地球历史的研究这些岩石以推断关键信息。这些岩石中包含软体动物,哺乳动物的骨头和贝壳的残余物。从这些发现中,两人得出如下结论,即尽管地球本身是十分平静的,但在众多灾难的发生导致了许多环境变化。这些结论在未经授权的情况下即被翻译成英语,德语和意大利语(英文版本并不十分准确)。1826年,居维叶发表一个修订版本,名为《地球表面世界》(Discours sur les révolutions de la surface du globe)。[39]

地层学

[编辑]居维叶与巴黎矿业学校的教授亚历山大·布隆尼亚尔合作多年,撰写了巴黎周围地区地质学专著。他们在1808年出版了初版,最终版本在1811年出版。在这部专著中,他们通过比较不同岩层的特征化石、分析地质柱状图研究沉积岩的有序层、巴黎盆地。他们发现这些地层存在时间很长,在此期间,动物区系发生演替。该地区有时淹没在海水或淡水下。威廉·史密斯在同一时期在英格兰地质图上的工作,他也使用特征化石和动物区系的原理来关联沉积岩层。它帮助建立了地层学的科学学科。这是古生物学和地质学的一次重大发展。[40]

爬行动物时代

[编辑]在1800年,居维叶在印刷的化石图片中首次认出了在巴伐利亚发现的小型飞行爬行动物化石。[41]他在1809年将其命名为翼龙(Ptero-Dactyle) (后来将其拉丁化,即Pterodactylus antiquus)。这是翼龙类的第一个已知成员。在1808年,居维叶发现在马斯特里赫特发现的化石属于一个巨大的海洋爬行动物,他称为沧龙,第一个已知的沧龙科动物。

居维叶正确地推测,统治地球的动物主要是爬行动物而非哺乳动物。[42]这种猜测在他逝世后的二十年里得到了一系列伟大发现的印证,主要来自英国地质学家和化石收藏家,如玛丽·安宁,威廉·科尼贝雷,威廉·巴克兰和吉迪恩·曼特尔。

器官相伴原理

[编辑]居维叶在1798年发表的一篇关于在巴黎附近的一些石膏采石场发现的动物的化石遗骸论文中, 描述了所谓器官相伴原理。他写道:[43]

如果动物的牙齿是适于食肉的,就算没有进一步的检查,我们也可以肯定,整个消化系统都适合于这种食物。并且它的整个骨骼和运动器官,甚至其感觉器官都适应其熟练追捕猎物的方式生长。因为这些关系是动物存在的必要条件。如果不是这样,它将无法存活。

这个想法被称为居维叶的器官相伴原理,阐述了动物体内的所有器官是深度相互依赖的。物种的存在依赖于这些器官相互作用的方式。例如,某种消化道最适合消化肉食,但觅食植物的物种不能存活。因此,在所有物种中每个身体器官的功能意义必须与其物种本身相关,否则物种存活繁衍。[44]

应用

[编辑]居维叶认为此原理的可信度来源于他复原化石的能力。在大多数情况下,很少有完整的四足动物化石留存,只能留下残肢化石。需要由解剖学家放在一起。更糟的是,沉积物通常将几种动物的化石遗骸混合在一起。解剖学家重新组装这些骨架可能会拼合不同物种的遗骸,产生假想的复合物种的风险。然而,居维叶认为可以通过检查每个骨的功能目的和器官相伴原理解决这个问题。[15]

影响

[编辑]居维叶应用这一原理成功地预测了蒙马特石膏采石场的有袋类动物骨盆结构,将器官相伴原理提升到科学理论的地位。他希望有一天解剖学可以像牛顿定律一样表示为简单、准确的法则。他认为他的原则是朝这个方向发展的一个重要步骤。

器官相伴原理也是居维叶在非进化语境中理解器官功能的方式,是有独创性的。[45]在同一篇1798年关于在巴黎附近的石膏采石场发现的动物的化石遗骸的文章中,居维叶强调了他的原理的准确性。他写道:[2]

今天比较解剖学已经达到这样完美的地步,即在检查单个骨之后,人们通常确定它属于哪个科,有时能知道它属于哪个属。首先如果该骨属于头部或肢体……这是因为构成动物身体的每个部分的骨骼的数量,方向和形状总是与所有其他部分成必要的联系。这样可以了解从点到整体中的任何一个,反之亦然。

虽然居维叶认为他的原则的主要贡献是提供了一个理性的、数学的方式重建和预测化石。然而,在现实中,居维叶是很难使用他的原则。许多身体部位的功能意义在当时仍然是未知的,因此使用他的原理将这些身体部位与其他身体部位相关联是不可能的。尽管居维叶能够对化石发现做出准确的预测,但实际上,他的预测的准确性不是来自他的原理的应用,而是来自他对比较解剖学的广泛知识。然而,尽管居维叶夸大了他的原理的力量,基本概念是比较解剖和古生物学的核心。[15]

科学贡献

[编辑]居维叶在解剖学、分类学、人类学、鱼类和软体动物的研究上均有建树。其中在解剖学、分类学和人类的种族研究方面最具有创新性。

比较解剖学和分类学

[编辑]在巴黎博物馆,居维叶进一步研究动物的解剖分类。他认为分类应该基于器官相伴理论。他还加强了将不太重要的身体部位从属于更重要的器官系统作为解剖分类的一部分的想法。[44]在他的解剖学研究中,居维叶认为功能在分类学领域发挥比形式更大的作用。[6]

最终,居维叶将动物分入四个门,进行分类学和解剖学研究。他后来在脊椎动物和无脊椎动物门中通过细分每个纲,对动物进行开创性工作。例如,他建议无脊椎动物可以分为三个单独的类别,包括软体动物,辐射对称动物和有铰纲。他还指出,物种不能跨越这些类别。他认为生物体不能随着时间的推移获得或改变其身体特征,并且总是保持最佳生存状态。因此,他经常与让-巴蒂斯特·拉马克和艾蒂安·若弗鲁瓦·圣伊莱尔的进化理论相冲突。[25]

种族研究

[编辑]居维叶是一个新教徒和人类一元说的信徒,他认为所有的人都是从《圣经》中的亚当的后代。一些研究他的种族工作的作家将他的立场称为“准多元”。他的大部分种族研究影响了科学种族主义。居维叶认为有三种不同的种族:白人(白人),蒙古人(黄种人)和埃塞俄比亚人(黑人)。居维叶声称亚当和夏娃是白人,人类的原始种族。其他两个种族起源于逃往不同方向的逃离者。5000年前一个重大灾难袭击了地球,随后那些幸存者生活在完全互相孤立的地方。[46][47]

根据他所谓的头骨的美丽或丑陋程度和文明程度,居维叶根据他认定的这些不同点划分为“种族”。他把白种人放在顶部,他认为他们的头顶形状最美丽,而黑人则在底部。[48]

居维叶对于白种人如是写道:

白色的种族有着椭圆形的脸,直发和鼻子,欧洲文明的人看起来是最美丽的,在天赋、勇气和活动能力方面也是优于其他人的。[49]

对于黑人,他写道:

……以黑色的肤色、羊毛样的卷发、压扁的颅骨和扁平的鼻子为标志。脸的下部和厚嘴唇的投影显然接近猴子部落:它所组成的群体总是保持在最完全的野蛮状态。[50]

居维叶的种族研究具有人类多元起源说的假定前提,即物种的固定性、环境影响的限制、不变的基础类型、解剖和颅骨测量差异、不同种族之间的身体和精神差异。

萨拉·巴特曼

[编辑]

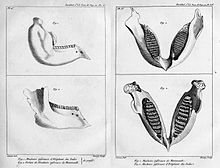

居维叶所做的一项重要的人类学研究有关萨拉·巴特曼。1815年,居维叶担任拿破仑·波拿巴的外科医生。在这段时间里他见到了一个科伊科伊人的女性,名为萨尔特杰(Saartje)或萨拉·巴特曼(Sarah Baartman)。巴特曼是一个南非移民,她来到欧洲是由于有人向她许诺,她可以通过向欧洲人展示她的身体变得富有。因此,巴特曼航行到英国,被当作一个奴隶,被迫继续展示她的赤裸的身体,满足人们的好奇心。在这些展览的重点放在巴特曼的显著的臀部和大型性器官。1814年,巴特曼被带到巴黎,交给一个旅行的马戏团,在那里她受到科学研究。居维叶也在研究她的科学家之列,他对她“猿类”的特点感到着迷。在她在欧洲的时间,巴特曼成为种族偏见宣传和性魅力的体现。

巴特曼在1815年在贫困中死于一个未知的炎症性疾病(或许是梅毒)。她的遗体被送到居维叶处进行科学观察。收到尸体后,居维叶先做了几个石膏模型和她的身体蜡像,然后进行解剖。他在法国自然历史博物馆中把她的骨架拆下,放在展台上,和几个铸件一起展出。然后,他把她的大脑和生殖器分离出来。这些器官随后被保存在罐子中展示了150年。首先在国家自然历史博物馆,1937年捐赠给巴黎人类博物馆。由于公众的投诉,她的遗体和模型最终在 20世纪70年代后期撤展。在科学种族主义的历史背景下,这些显示被替换为一个关于巴特曼的故事。[51][52]

法国解剖学家布兰维尔(Henri Marie Ducrotay de Blainville)在1816年发表了关于巴特曼的解剖笔记,由居维叶在1817年的《自然历史博物馆论文集》(Mémoires du Muséum d'histoire naturelle.)中重新出版。居维叶在他的专著中写道:

她的个性很活泼。记忆良好,能在隔开几个星期后,认出了一个她只见过一次的人。她说着流利的荷兰语,她在开普敦学过,知道一些英语,并开始用法语说几句话。她能根据自己国家的舞蹈风格跳舞,在他们称为“口簧琴”的乐器上演奏相当的动听……她的肩膀、背部和胸部很优美……她的手臂(相当苗条)也非常好。她的脚也很漂亮……[53]

尽管他对她有着这样的印象,但根据他关于种族进化的理论,居维叶依然在她的遗骸上找出并证明了猿类的特征。他认为她的小耳朵与猩猩的耳朵相似,并且还将她充沛的活力与猴子的速度相比较。[52]

在居维叶的发表的报告中,他将她与猩猩进行比较,并说她是人类物种中最低级的。他对巴特曼感兴趣的原因之一是他认为她是人类进化中的“缺失环节”。居维叶和同时代的其他研究人员通过她的性器官和外貌的不同说明她与白人的区别,以此为对她身体的粗糙检查辩护。藉此,欧洲人加强了他们在文明的“白色自我”的保证。莎拉·巴特曼的性器官提供了整个19世纪的黑人女性的主要形象。“以一个人的一个单一样本来定义整个种族,并被广泛认为已经帮助形成科学种族主义的基础。”[54]因此,当时的黑人女性的性行为被认为是病态的。与妓女相提并论,是淫荡,腐败和病态的代表。可见乔治·居维叶纵容他对种族的主观感觉左右他的科学研究。[55]

政府和公职工作

[编辑]除了自己在动物学和古生物学方面的原创研究以外,居维叶作为法国国家研究所的永久秘书和作为与公共教育相关的官员进行了大量的工作。并且其中大部分最终以公开的形式出现。在1808年,他被拿破仑安置在法国大学委员会,在这个职位他主持(在1809年、1811年和1813年)委员会负责督查阿尔卑斯山和莱茵河地区的高等教育机构,并报告与中央大学的合作情况。他就这个主题发表了三份报告。

他再次以研究所的永久秘书的身份,不仅为科学院的已故成员准备了一些历史赞誉,而且也是一些关于物理和自然科学史的报告的作者。其中最重要的是1810年出版的“1789年关系历史学研究”。直到拿破仑1814年倒台之前,他任职于国务委员会。他的职位没有受到波旁复辟的影响。他被选为大学校长,在那里他担任公共教育委员会的临时主席,而他也作为路德宗信徒,负责新教神学教授。在1819年,他被任命为内政委员会的主席。

1826年,他获得荣誉军团的“大军官勋位”,随后被任命为国务委员会主席。他自1830年起供职于法兰西文学院直到去世。作为空论家的成员,他于1832年初被提名为内政部长。[21]

纪念与命名

[编辑]有一些以其名命名以纪念居维叶的动物,他们包括居维叶喙鲸(原本被认为是已经灭绝的生物),居维叶瞪羚,红嘴巨嘴鸟(居氏巨嘴鸟),塞内加尔多鳍鱼(居氏多鳍鱼),钝吻古鳄(居氏凯门鳄),虎鲨(Galeocerdo cuvier)和居氏安乐蜥(Anolis cuvieri)——一种来自波多黎各的蜥蜴。还有一些灭绝的动物命名为居维叶,如南美巨头懒熊(Catonyx cuvieri)。

新西兰的维维尔岛(D'Urville)由改名为居维叶(Cuvier)。[57]

英格兰韦恩·格劳瑟(Wayne Glausser)教授长篇大论地指出,帕特里克·奥布莱恩的20本小说(1970-2004)的《怒海争锋(Aubrey-Maturin)》系列中的人物斯蒂芬·马图林(Stephen Maturin)“是由乔治·居维叶阐述的新古典范式的倡导者”。[58]

所命名的分類

(列表可能不完整)

参见

[编辑]参考文献

[编辑]- ^ 杜亞泉、杜就田、凌昌煥、許家慶、吳德亮 (编). 動物學大辭典. 上海: 商務印書館. 1922 (中文).

- ^ 2.0 2.1 布赖恩·伯勒尔(Brian Burrell) (作者), 吴冰青 (译者), 吴东 (译者). 谁动了爱因斯坦的大脑:巡视名人脑博物馆. 上海科技教育出版社. 2009: 46. ISBN 9787542849250.

- ^ Reybrouck, David Van. From Primitives to Primates: A History of Ethnographic and Primatological Analogies in the Study of Prehistory. Sidestone Press. 2012: 54. ISBN 978-90-8890-095-2.

- ^ Felipe Faria. Georges Cuvier et le premier paradigme de la paléontologie [Georges Cuvier and the first paradigm of paleontology] (PDF). Revue de Paléobiologie. 2013, 32 (2) [2016-04-29]. ISSN 0253-6730. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03) (法语).

- ^ Faria 2012,第64–74頁

- ^ 6.0 6.1 Appel, Toby. The Cuvier-Geoffroy Debate: French Biology in the Decades Before Darwin. New York: Oxford University Press. 1987. ISBN 0-19-504138-0.

- ^ Lee 1833

- ^ Taquet, Philippe. Les années de jeunesse de Georges Cuvier [Georges Cuvier's early years] (PDF). Société d'émulation de Montbéliard: 217. 2006 [2015-07-01]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-06) (法语).

- ^ 9.0 9.1 Lee 1833,第8頁

- ^ 'Extrait du 7.e Registre des Enfants baptises dans l'Eglise françoise de Saint Martin de la Ville de Montbéliard deposé aux Archives de l'Hôtel de Ville', Culture.gouv.fr (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ 11.0 11.1 11.2 Lee 1833,第11頁

- ^ Lee 1833,第22頁

- ^ Lee 1833,第22, 脚注頁

- ^ Lee 1833,第23頁

- ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 Cuvier. XXXIV. Memoir upon living and fossil elephants. Philosophical Magazine Series 1. 1806, (26). doi:10.1080/14786440608563662.

- ^ Saint-André, P. A.; De Iuliis, G. The smallest and most ancient representative of the genus Megatherium Cuvier, 1796 (Xenarthra, Tardigrada, Megatheriidae), from the Pliocene of the Bolivian Altiplano. (PDF). Geodiversitas. 2001, 23 (4): 625–645 [2016-04-14]. (原始内容 (PDF)存档于2013-10-29).

- ^ Georges Léopold Chrétien Frédéric Dagobert Cuvier (1769–1832). Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences. [2015-07-19]. (原始内容存档于2020-11-22).

- ^ Book of Members, 1780–2010: Chapter C (PDF). American Academy of Arts and Sciences. [2016-09-08]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-28).

- ^ Kretsinger, Robert. History and Philosophy of Biology. World Scientific Publishing Co Inc. 2015. ISBN 9789814635066.

- ^ Mullen, Tom. Sir Richard Owen: The man who invented the dinosaur. BBC News. 2015-02-26 [2017-03-06]. (原始内容存档于2020-12-18) (英国英语).

- ^ 21.0 21.1 Andrew Dickson White, A History of the Warfare of Science with Theology in Christendom Appleton (1922) Vol.1 (页面存档备份,存于互联网档案馆) p.64

- ^ Coleman 1962,第16頁

- ^ Larson 2004,第8頁

- ^ Taquet 2006,第127頁

- ^ 25.0 25.1 Waggoner 1996

- ^ Rudwick 1997,第229頁

- ^ Rudwick 1997,第228–229頁

- ^ Eloge de M. de Lamarck, par le Baron Georges Cuvier [In Praise of M. de Lamarck, by Baron Georges Cuvier]. cnrs.fr. 1831-06-27 [2015-07-01]. (原始内容存档于2015-05-07) (法语).

- ^ Cuvier's elegy of Lamarck. victorianweb.org. [2015-07-01]. (原始内容存档于2020-12-28).

- ^ Turner 1984,第35頁

- ^ Kuznar 2008,第37頁

- ^ Gillispie 1996,第103頁

- ^ Cuvier 1818,第130頁

- ^ Cuvier 1818,第133–134頁; Cuvier 1827,第121頁翻译自英文引文

- ^ Cuvier 1827,第407頁

- ^ Rudwick 1997,第22–24頁

- ^ Mayor 2011,第6, 8, 202–207頁

- ^ Cuvier. Recherches sur les ossemens fossiles de quadrupeds. Paris: Deterville. 1812, (4) [2017-03-05]. (原始内容存档于2020-11-26).

- ^ Baron Georges Cuvier A Discourse on the Revolutions of the Surface of the Globe. (页面存档备份,存于互联网档案馆)

- ^ Rudwick 1997,第129–133頁

- ^ Cuvier 1801

- ^ Rudwick 1997,第158頁

- ^ Rudwick 1997,第36頁

- ^ 44.0 44.1 Rudwick, Martin. The Meaning of Fossils: Episodes in the History of Palaeontology. New York, NY: Elsevier Publishing Company, Inc. 1972: 104–115. ISBN 0444 19576 9.

- ^ Reiss 2009的讨论

- ^ Jackson & Weidman 2005,第41–42頁

- ^ Kidd 2006,第28頁

- ^ Isaac 2006,第105頁

- ^ Georges Cuvier, Tableau elementaire de l'histoire naturelle des animaux (Paris, 1798) p.71

- ^ Georges Cuvier, The animal kingdom: arranged in conformity with its organization, Translated from the French by H. M Murtrie, p 50.

- ^ Bring Back the Hottentot Venus. web.mit.edu. mit. 1995-06-15 [2021-01-18]. (原始内容存档于2020-12-16).

- ^ 52.0 52.1 Qureshi, Sadiah. Displaying Sara Baartman, the 'Venus Hottentot'. History of Science. June 2004, 42 (136): 233–257.

- ^ Cuvier, G.:"Extrait d'observations faites sur le cadavre d'une femme connue à Paris et à Londres sous le nomme de Vénus Hottentotte", Mémoires du Musée Nationale d'Histoire Naturelle, iii (1817), pp. 259–274.

- ^ Hobson, Janell. Venus in the Dark: Blackness and Beauty in Popular Culture. Great Britain: Taylor and Francis Group, LLC. 2005. ISBN 0-415-97401-1.

- ^ Dubow, Saul. Scientific Racism in Modern South Africa. 40 West 20th Street New York: Cambridge University Press. 1995. ISBN 0-521-47343-8.

- ^ Lunar Impact Crater Database

- ^ New Zealand Lighthouses: Cuvier Island. [2017-03-04]. (原始内容存档于2002-03-17).

- ^ Glausser, Wayne. Stephen Maturin in the Age of Lamarck: A Fictional Restoration of Cuvier. Mosaic (Winnipeg). March 2003, 36 (1). Courtesy of Questia.

- ^ Cuvier. International Plant Names Index.

- ^ Cuvier. International Commission on Zoological Nomenclature.

参考书目

[编辑]- Faria, F. Georges Cuvier: do estudo dos fósseis à paleontologia. São Paulo: Scientiae Studia & Editora 34. 2012 [2017-03-06]. (原始内容存档于2020-12-16).

- Coleman, W. Georges Cuvier, Zoologist. Cambridge: Harvard University Press. 1962 [2017-03-06]. (原始内容存档于2020-12-16).

- Cuvier, G. Reptile volant. Journal de Physique, de Chimie et d'Histoire Naturelle. 1801, 52: 253–267.

Extrait d'un ouvrage sur les espèces de quadrupèdes dont on a trouvé les ossemens dans l'intérieur de la terre

- Cuvier, G. Mémoire sur le squelette fossile d'un reptile volant des environs d'Aichstedt, que quelques naturalistes ont pris pour un oiseau, et dont nous formons un genre de Sauriens, sous le nom de Ptero-Dactyle. Annales du Muséum national d'Histoire Naturelle, Paris. 1809, 13: 424–437.

- Cuvier, G. (Baron). Essay on the Theory of the Earth. New York: Kirk & Mercein. 1818.

- Cuvier, G. (Baron). Essay on the Theory of the Earth 5th. London: T. Cadell. 1827.

- Gillispie, Charles Coulson. Genesis and Geology. Harvard historical studies 58. Cambridge: Harvard University Press. 1996. ISBN 978-0-674-34481-5.

- Hall, Brian Keith. Evolutionary Developmental Biology 2nd. Springer. 1999. ISBN 978-0-412-78590-0.

- Isaac, Benjamin H. The Invention of Racism in Classical Antiquity. Princeton University Press. 2006. ISBN 978-0-691-12598-5.

- Jackson, John P.; Weidman, Nadine M. Race, Racism, and Science: Social Impact and Interaction. Rutgers University Press. 2005. ISBN 978-0-8135-3736-8.

- Kidd, Colin. The Forging of Races: Race and Scripture in the Protestant Atlantic World, 1600–2000. Cambridge University Press. 2006. ISBN 978-0-521-79324-7.

- Kuznar, Lawrence A. Reclaiming a Scientific Anthropology. Rowman Altamira. 2008-09-30 [2012-11-03]. ISBN 978-0-7591-1109-7. (原始内容存档于2020-12-16).

- Larson, Edward J. Evolution: The Remarkable History of a Scientific Theory. New York: Modern Library. 2004. ISBN 0-679-64288-9.

- Lee, Mrs. R. Memoirs of Baron Cuvier. London: Longman, Reese, Orme, Brown, Green, and Longman. 1833 [2017-03-06]. (原始内容存档于2020-12-16).

- McClellan, C. The legacy of Georges Cuvier in Auguste Comte's natural philosophy. Studies in the History and Philosophy of Science Part A. 2001, 32 (1): 1–29. doi:10.1016/S0039-3681(00)00041-8.

- Mayor, Adrienne. The First Fossil Hunters: Dinosaurs, Mammoths, and Myths in Greek and Roman Times. Princeton: Princeton University Press. 2011 [2000]. ISBN 978-0-691-15013-0.

- Mayor, Adrienne. Fossil Legends of the First Americans. Princeton: Princeton University Press. 2005. ISBN 978-0-691-13049-1.

- Mayor, Adrienne. "Suppression of Indigenous Fossil Knowledge" in Agnology, ed R. Proctor and L. Schiebinger. Stanford CA: Stanford University Press. 2008. ISBN 978-0-8047-5901-4.

- Nordsieck, Robert. Molluscs (Mollusca). Molluscs.at. 2008 [2016-08-06]. (原始内容存档于2020-12-16).

- O'Neil, Dennis. Early Theories of Evolution: Pre-Darwinian Theories. Dennis O'Neil. 2012 [2016-08-06]. (原始内容存档于2016-08-13).

- Racine, Valeria. Georges Cuvier (1769-1832). Arizona Board. 2013 [2016-08-06]. (原始内容存档于2020-12-16).

- Reiss, John O. Not by Design: Retiring Darwin's Watchmaker. Berkeley, California: University of California Press. 2009.

- Rudwick, Martin J. S. Georges Cuvier, Fossil Bones, and Geological Catastrophes. University of Chicago Press. 1997. ISBN 0-226-73106-5.

- Russell, E. S. Form and Function: a Contribution to the History of Animal Morphology. Chicago: University of Chicago Press. 1982.

- Martina Kölbl-Ebert. Geology and Religion: A History of Harmony and Hostility. Geological Society of London. 2009: 127 [2015-07-01]. ISBN 978-1-86239-269-4. (原始内容存档于2020-12-16).

- Turner, John, Why we need evolution by jerks, New Scientist 101 (1396), 1984-02-09, 101 (1396): 34–35 [2012-11-04], (原始内容存档于2020-12-16)

- Waggoner, Ben. Georges Cuvier (1769–1832). University of California, Berkeley. 1996 [2011-07-19]. (原始内容存档于2011-09-03).

- Zimmer, Carl. Evolution: the Triumph of an Idea. New York: Harper Perennial. 2006. ISBN 0-06-113840-1.

- 本条目包含来自公有领域出版物的文本: Chisholm, Hugh (编). Cuvier, Georges Leopold Chretien Frederic Dagobert, Baron. Encyclopædia Britannica (第11版). London: Cambridge University Press. 1911.

延伸阅读

[编辑]- Histoire des travaux de Georges Cuvier 3rd. Paris. 1858.

- de Candolle, A. P. Mort de G. Cuvier. Bibliothique universelle 59. 1832: 442.

- Flourens, P. J. M. Éloge historique de G. Cuvier. 1834. Published as an introduction to the Éloges historiques of Cuvier.

- Kolbert, Elizabeth. (December 16, 2013). "Annals of Extinction Part One: The Lost World." The New Yorker. p. 28. [1](页面存档备份,存于互联网档案馆) Profile of Cuvier and his work on extinction and taxonomy.

- Laurillard, C. L. Cuvier. Biographie universelle. Supp. vol. 61. 1836.

- Outram, Dorinda. Georges Cuvier: Vocation, Science and Authority in Post-Revolutionary France. Palgrave Macmillan. 1984.

- Corsi, Pietro. Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles depuis 1789, et sur leur état actuel, présenté à Sa Majesté l'Empereur et Roi, en son Conseil d'État, le 6 février 1808, par la classe des sciences physiques et mathématiques de l'Institut... conformément à l'arrêté du gouvernement du 13 ventôse an X. Paris. 2005.

- Taquet, Philippe. Georges Cuvier, Naissance d'un Génie. Paris: Odile jacob. 2006. ISBN 2-7381-0969-1.